La oficina del jefe está en penumbra, iluminada solo por el monitor. Vicky entra; él ni siquiera le ofrece asiento. —¿Qué carajos fue eso, Vicky? —estalla, golpeando la mesa—. ¿Tienes idea del ridículo que le hiciste pasar a la empresa? Ella intenta hablar, pero él sigue: —Perdimos millones. ¿A quién se le ocurre lanzar un modelo con… vello corporal? Vicky traga saliva. —Ese era el punto —murmura—. Quería que fuera real. Él ríe con desprecio. —Real. Por favor. Esto no es ética ni activismo: es publicidad. Vendemos fantasías, no imperfecciones. Camina de un lado a otro, cada vez más irritado. —Siempre lo mismo: chicas que creen que van a cambiar el mundo con sensibilidad y discursos de inclusión. Si querías hacer arte, te equivocaste de industria. Vicky baja la mirada. No responde. —Recoge tus cosas —sentencia—. Si no arreglas este desastre antes del lunes, estás fuera. Y nadie más te va a contratar. Silencio. Solo el zumbido de los servidores llena la sala.

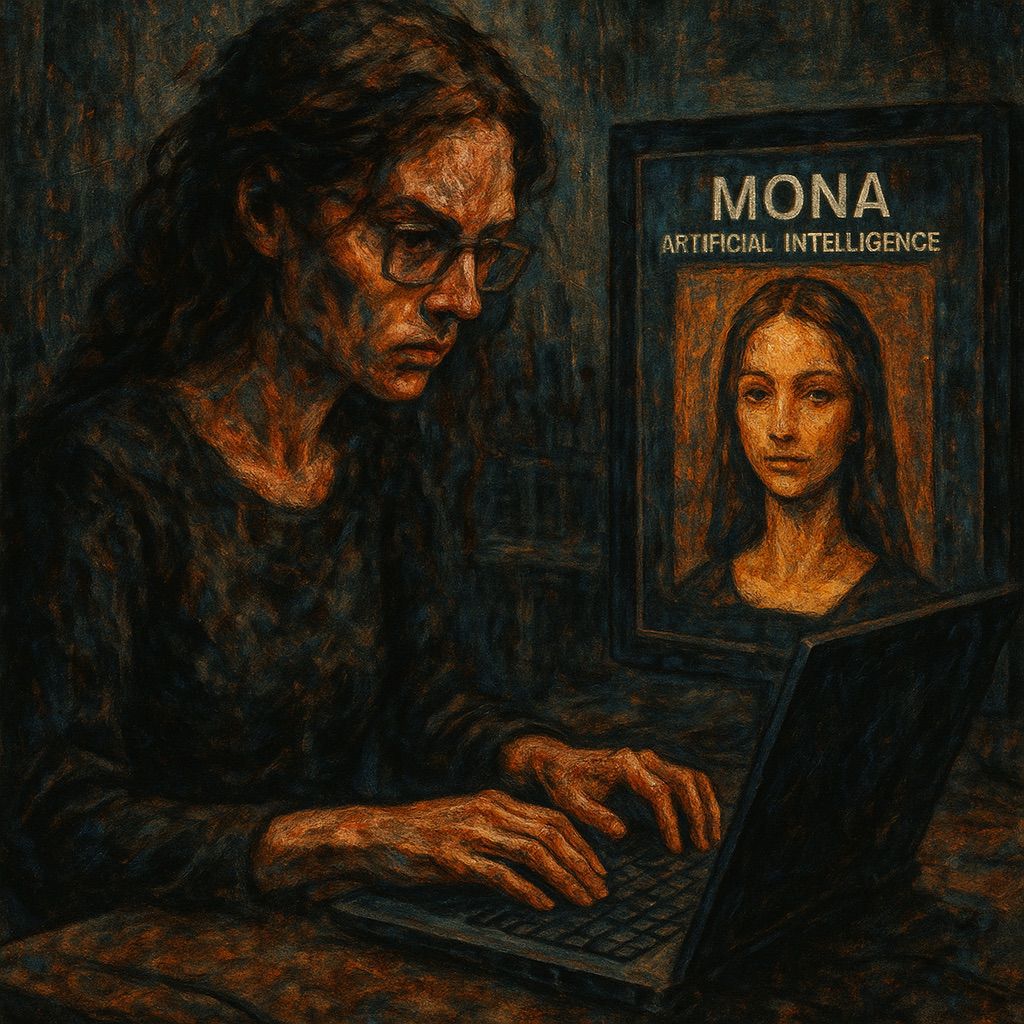

Vicky sale sin mirar atrás. El pasillo parece interminable. Cada paso resuena como una descarga de rabia contenida. Cuando llega a su escritorio, abre su computador, conecta el sistema y entra al panel principal del proyecto. “Mona”, lee en la pantalla. Durante unos segundos duda. Luego, con los ojos húmedos y la respiración agitada, escribe una sola línea de código: